|

大姐来电话,聊到了家乡新寺镇,也勾起了我那久远的回忆。

还是很小的时候,就常听妈妈说起遥远的新寺镇,舅舅家大大的庭院里种满了鲜花,门前那条清凌凌的磨渠,渠边许多又圆又平的石头,既可供孩子们玩耍,又可洗衣。渠边成排的垂柳,一直延伸到大柳树村,那里有妈妈的小妹,我的三姨。还有繁华的集市,湾里的二姨家每逢集市就会卖起香喷喷的炸油饼,这一切就仿佛童话般,也延伸进我的记忆。 妈妈每说起家乡的时候,眼神里浓浓的温情和向往,便印入了我幼小的记忆。 92年夏,出生在老家,三岁就随家人离乡的二哥,回到了他阔别40年的故乡,同行的还有我和二嫂、侄子。我们陪妈妈专程探亲来了。火车坐至武山,便换了长途汽车,山路崎岖,颠簸了几个小时,远远地刚看得见村庄的影子,妈妈就急切地离座翘望,满面笑容地告诉我们那就是自己的舅舅家王家门。看着妈妈欢欣的神态,仿佛瞥见了妈妈的快乐童年。又过了几个村子,终于到了新寺。 新寺是个大镇子,位于甘肃漳县东南部,全镇辖10村,总人口21485人。那河道中是一马平川,菜地里琳琅满目,煞是喜人。 为这次探亲,妈妈几年来精心地筹备着,单礼品就准备了30多家,临了还不足。一到老家便开始忙活了。每天要东家出西门入,马不停蹄地走亲戚,总搞不清那些复杂的六婆二妈尕姨等,便感觉有些索然无趣,总想从其中逃离。而妈妈却全然不同,每天精神抖擞地迎来送往,走村探巷,乐此不疲。亲戚们盘坐在炕头,熟悉的乡音,阵阵欢声笑语,小饭桌上摆上茶、自家蒸的秀巧可爱的苦豆、红麻小花卷,一道道家乡的炒菜,比如糟肉、卤肘子、烩鸡饼丸子等早已在妈妈巧手下熟悉的菜肴,还有浓香的臊子面,味道是惊人的相似。尤其是清清淡淡的浆水面,漂在浆水上的葱花芫荽、碎红的辣子,嗬,那个清香扑鼻。 表哥家是自建的两层小旅社,赶集的日子,常看见、听见乡亲和骡马进出,走到门口便是热闹的集市,长长的路两旁摆满了日用农具,新鲜的瓜果蔬菜副食等。十来岁的小侄子正是淘气的年纪,和一干同龄男孩在街头疯跑着,饿了就买和烙,一种圆而筋道的凉面,拌上红红的辣子油,一看就馋涎欲滴。我爱看门口那家油煎洋芋,那一块块焦而黄白,看着就赏目,一块钱就可买一大碗,咬一口喷喷香,转眼间一大碗就踪影全无呵。酿皮配着面筋,拌上香醋蒜汁红辣子,那个爽口哦。还有甜醅子,是一种用大麦自酿的酒酿,一路走过,那形形色色的小吃,早就醉了满怀。 只是走到小桥上,却早已不见了清澈的河水,那让我神往的磨渠早已杳无踪影,只有一道被污染了的细流,呜咽着淌过。两岸也早已没有了杨柳的婆娑,让我的心不由默默怅惘着。 西堡子上是父亲的家,还看得见破败的旧院子,和一些本家的后人。我们家的老院子早已在土改时被分配给农户了,妈妈领着我们看罢正房又看厨房柴屋,我一边看着,一边想象着妈妈故事里的情节,爷爷每天坐在炕头,指定要三儿媳,也就是我那巧手勤快而贤惠的母亲做饭,于是,妈妈在为全家老少长短工几十口人准备饭菜的同时,享受着长辈垂爱,还要额外为老人准备可口的饭菜,被妯娌们嫉妒,更辛苦了许多。父亲读书在省会,妈妈独自抚养幼女,还被贪心的叔婶陷害,无端遭辱。那一幕幕,都随着老一辈的故去而淡然,而身患癌症枯瘦嶙峋晚期腹水着的大妈;地头忙碌着,见到妈妈忽地腾跃过篱笆飞奔过来的二妈;陌生而戒备疏远的大伯,还在记忆里浅浅地漂浮着,慢慢逝去。 泉湾是整个西堡子人们的唯一水源,年幼的大姐,裹着小脚的母亲,每次都要走上好半天山路,在风里雨里,四季轮回着挑水,那份艰辛,也嵌入了记忆。 专程去了那块葬着祖辈的田地,在风里燃烛烧黄裱纸钱,献上后人们的尊重和祭奠。 高堡子是解放前镇子上人们为跑土匪而修建的,如今也只遗留下残垣断壁,在黄昏里沉默。

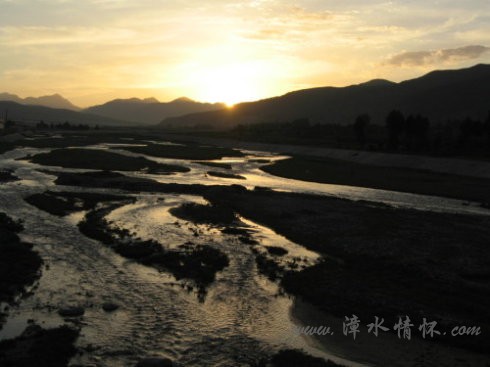

站在高堡子上,越过历史的云烟,俯瞰着整个新寺,但见房屋建筑鳞次栉比,田野间杂其中,夕阳下炊烟袅袅,是一片生机。

|